Orte und Räume allein genügen nicht!

Es braucht auch Menschen, die sich einbringen, die Kontakte knüpfen in der Nachbarschaft, die hinhören und neugierig sind, was sich im Stadtteil tut, die auch bereit sind, ein Stück ihrer Zeit zu geben und mitzuwirken an einem lebendigen Gemeinwesen.

Nachbarschaft - wer wohnt denn hier alles?

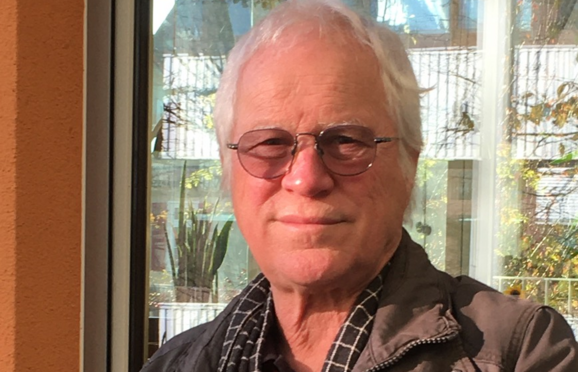

Porträts unserer Nachbar*innen. Interviews und Texte: Reinhild von Brunn und Brückenhaus

Darauf zu finden sind Lamas, Leitern (für den Aufstieg ins Jenseits) und allerlei indigen gekleidete Keks-Männer und -Frauen, die an eine Tradition der andinen Quechua und Aymara erinnern.

Ein kleines Symbol für all die Lebensstationen und Orte ihres Lebens: Chile, Ägypten, Bolivien, Oberursel und natürlich nicht zuletzt Tübingen.

Reinhard war als kleiner Junge mit seiner alleinerziehenden, mutigen Mutter (der Vater war als Stabsarzt im Krieg gefallen) nach Chile gekommen und hatte dort, in Valdivia, vier Jahre unter kargen Bedingungen gelebt. Highlights waren die Ferien auf nahegelegenen Bauernhöfen bei Pferden und allerlei anderen Tieren. Durch das frühe Leben im Ausland entwickelte er Sammelleidenschaften wie die von Motiv-Briefmarken, Orangenpapieren aus aller Welt und eine Wimpelsammlung, die eindrucksvoll nochmal an seinem 80zigsten Geburtstag ihren Auftritt hatte.

Zurück in Deutschland studierte er später Jura in Tübingen, Genf und Hamburg.

Welch Zufall: auch Reinhild studierte in Tübingen und Hamburg, sie interessierte sich aber mehr für Germanistik und Romanistik, was ihr auch später für das Erlernen weiterer Sprachen wie Spanisch und Arabisch hilfreich war.

Obwohl sie sich schon lange vorher kannten, heirateten sie schließlich 1969 in Tübingen.

Reinhard hatte durch seinen Beruf als Jurist viele Möglichkeiten für eine Tätigkeit im Ausland und so zog es ihn zunächst zurück nach Chile, wo er als Referendar bei der Deutsch-Chilenischen Handelskammer in Santiago seinen Berufseinstieg fand.

Er hatte, wie er selbst sagt, das große Glück, dass Reinhild, die er als sehr vielfältig talentiert und fleißig und offen für alles beschreibt, schnell auch selbst Möglichkeiten fand, sich dort sinnvoll einzubringen. So erprobte sie am Goethe- Institut in Santiago beispielsweise neue Methoden des Sprachunterrichts oder kümmerte sich in den Armenvierteln um die Kinder und bot für Erwachsene Alphabetisierungskurse an.

Nach der Geburt des ersten Sohnes 1972 kehrte die junge Familie zurück nach Deutschland. Reinhild machte ihr Referendariat am Kepler-Gymnasium Reutlingen und arbeitete als Übersetzerin und Illustratorin. Reinhard begründete mit anderen Lateinamerika-Begeisterten noch vor dem Putsch das Chile-Komitee, das bis heute nachwirkt.

1975 und 1978 kamen zwei weitere Söhne zur Welt. Durch Reinhards Tätigkeit als Jurist bei der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (heute: GIZ) eröffneten sich neue Möglichkeiten zu Auslandseinsätzen. Diesmal zog die Familie nach Kairo/ Ägypten, wo Reinhard eine Vielzahl von Projekten betreute. Die Bandbreite reichte von Bewässerungssystemen, medizinischen Forschungseinrichtungen, den Aufbau von Berufsschulen bis zur Sanierung der Eisenbahnstrecke Kairo-Assuan.

Auch dort fand Reinhild, neben der Versorgung der drei Kinder, die nicht immer einfach war, neue Betätigungsfelder. So gründete sie beispielsweise eine Zeitung namens „Papyrus“, die bis heute online existiert und in der sie praktische Tipps für Alltagsprobleme von Auslandsdeutschen sammelte und veröffentlichte.

Zurück in Deutschland ließ sich die Familie in Oberursel nieder, wo Reinhild die Leitung einer Werbeabteilung übernahm.

Nachdem die drei Söhne flügge geworden waren, packte sie nochmal das Fernweh, diesmal ging es nach Bolivien, wo ihnen die Höhe von 3600m in La Paz einige Schwierigkeiten bereitete. Reinhard wurde dort Landesdirektor der GTZ und Reinhild wäre nicht Reinhild, hätte sie nicht auch noch die Power für ganz anderes, was eher ihrer künstlerischen Ader entsprang. So war sie bei der Ausgestaltung eines indigenen Kulturzentrums, eines archäologischen und eines naturwissenschaftlichen Museums beteiligt, mit welchen die Anerkennung der indigenen Bevölkerung gestärkt wurde.

Später, nochmal in Chile für vier Jahre, schrieb sie eine zweite Magisterarbeit. Titel: Das Opfer unter den Hufen des Santiago.

Bei aller Weltoffenheit kam aber doch irgendwann der Zeitpunkt, zu den Wurzeln in Tübingen zurückzukehren. Erster Einstieg 2010 war LeiTa (Lernen im Tandem), bei der eine 1:1 Betreuung von Kindern mit Lernhemmungen Hilfestellung geben soll. Oft reicht das von Sprachvermittlung bis zu allgemeiner Lebensbegleitung im Alltag. Einige dieser Kontakte bestehen bis heute, und R.und R. wurden so – neben ihren „eigenen“ 7 Enkeln - für weitere zu Wahl-Oma und -Opa.

Dafür wurde in dem heimeligen Haus in der Gartenstraße eigens ein Zimmer reserviert, in dem gelernt, gemalt, erzählt wird und – wenn die eigene Familie anreist – auch mal ein Matratzenlager Platz findet.

Das ganze Haus samt wunderschönem Garten (in dem auch ein imposanter bolivianischer Engel mit Flugzeugflügeln steht) ist ein eindrucksvolles Zeugnis der vielen interessanten und prägenden Lebensstationen der Beiden.

Als zurückgekehrte Bewohner der Gartenstraße ergaben sich auch in unmittelbarer Nachbarschaft schnell neue Betätigungsfelder. Reinhild wurde in der „Initiative Gartenstraße“ aktiv, Reinhard versuchte seine Stadt über den Einstieg in die Kommunalpolitik als Gemeinderat neu kennenzulernen. Er gründete die „Tübinger Liste“ mit, deren Ehrenvorsitzender er bis heute ist.

Die Arbeit für die „Initiative Gartenstraße“ (die den Rahmenplan Gartenstraße mit der Stadt erarbeitete und den Bau großer Wohnblocks verhinderte) ging später für Reinhild in die Unterstützung und Ausgestaltung des Stadtteiltreffs Brückenhaus über, wo sie neben dem Gemeinschaftsgarten vielerlei Projekte begleitete und bis heute anbietet, wie etwa Mal-Tage oder in einer Ausstellung ihrer Buch-Illustrationen zu dem Buch „Weltbilder. Selbstbildnis. Bilder des Fremden“ von Alfred Holzbrecher zeigt.

Und manchmal kommt sie eben auch mit einem großen Teller Gebäck zum Mittagstisch am Dienstag.

Was beiden als Fazit wichtig ist: Sie haben überall auf der Welt spontane Gastfreundschaft und Wertschätzung erfahren und wurden – wie sie sagen – unverdient herzlich empfangen. Und sie erleben im Gegensatz dazu eine unbeholfene, manchmal kühle Scheu wie wir Andere, Zugezogene oder Geflüchtete hier empfangen.

Beide möchten etwas von ihrer eigenen positiven Erfahrung weitergeben.

Ihre Offenheit und Herzlichkeit sind sicher ein Geschenk für alle – Geflüchtete wie auch Nachbarinnen und Nachbarn.

Die Sichtweise auf körperliche, vor allem aber auf geistige und psychische Behinderung habe sich in den letzten Jahrzehnten wirklich verändert. Weg vom satt, sauber und still. Also von zentral und fremdbestimmt hin zu individuell und gleichberechtigt. 40 Jahre stellte Agnes Braun ihre Arbeitskraft der "Lebenshilfe Tübingen e.V. " zur Verfügung. Mit Herzblut und immer Sinn für konkrete Projekte. "Ich habe eine hohe Antenne, wenn etwas fehlt in meinem Umfeld.“ „Geduldig sei sie gar nicht, behauptet sie. Aber zäh durchaus!“

Im Schwarzwald-Dorf Maisach unter dem Kniebis ist Agnes Braun aufgewachsen. Dort leben heute noch 246 Einwohner, von Wald und Bächen umgeben. Ihre siebenköpfige Familie versorgte sich mit vereinter Kraft fast autark von einem Hektar Land im Nebenerwerb. Das beeindruckt sie noch heute. Ihr Bruder blieb dort. Mit anderen engagierten Handwerkern reinigt er regelmäßig Brunnen und Wasserläufe im sogenannten "Roßgumben-Club", ehrenamtlich. Und das Ehrenamt wurde auch für Agnes später enorm wichtig. Sie hatte 1980 bereits Berufserfahrung in der Heimerziehung, als sie bei der Lebenshilfe ein Freizeit- und Bildungsprogramm aufzubauen begann. "Heute ist dieser Bereich - ähnlich einer inklusiven Volkshochschule - nur einer unter vielen Aufgaben des Vereins: Wohnen, Berufliche Bildung, Kinder und Jugend, Einzelassistenz und Migration." Mit 26 Jahren sattelte Agnes noch ein sozialpädagogisches Studium drauf.

Ihr erster Auftrag als Fachkraft: für inklusive Projekte junge Ehrenamtliche zu finden, zu schulen und zu begleiten. Sie warb erfolgreich mit guten Argumenten für inklusive Reisen. Die jungen Leute, die sie damals fand, lernten, auf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten einzugehen und hatten viel Spaß an den Reisen. "Studentinnen und Bürger sind als Ehrenamtliche ein starker Motor der Lebenshilfe," betont Agnes Braun. Und den Helfern nutzt es selber auch: Einer Lehrerin, die Lebenshilfe-Freizeiten miterlebt hat, fällt das inklusive Beschulen im späteren Beruf bestimmt leichter als anderen.

"Heute werden solche Freizeitaktivitäten und Reisen auch von der Pflegeversicherung mitfinanziert, wenn sich die Angehörigen für ihr familiäres Engagement eine Auszeit nehmen." Agnes gerät fast ins Schwärmen, wenn sie davon spricht. Seit die Pflegeversicherung 1995 eingeführt wurde, können beispielsweise Eltern bis zu vier Wochen jährlich Verhinderungspflege in Anspruch nehmen. In dieser Zeit werden ihren Angehörigen mit Handicap attraktive Gruppenreisen angeboten. „Eine wirklich gute Entwicklung", freut sich Agnes. Sie ist froh, dass uns heute auch Mitbürgerinnen mit Handicap im Tübinger Alltag begegnen, an der Rezeption der Jugendherberge, in Kindergärten, in Pflegeheimen oder im Service von Cafés: „Eine bunte Gesellschaft ist ein Mehrwert für alle.“

Natürlich hat die Lebenshilfe immer auch politische Arbeit gemacht. Überall, wo es um den Abbau von Barrieren irgendwelcher Art geht, ist Agnes Braun gern dabei. So etwa auch mit dem Projekt „Tübinger Kultur Inklusiv“, das die Gestaltung des neuen Omnibus-Bahnhofs begleitete. "Die Bus-Säulen können sprechen, die Buslinien haben nicht nur Zahlen, sondern Symbole, an der Ampel gibt es eine Stufe für Sehbehinderte und eine Schräge für Rolli-Nutzerinnen. Das Café wird inklusiv betrieben - das ist der Hammer!" Heute können auch Mitbürger mit sogenanntem geistigem Handicap in einer Wohnung alleine leben. Sie haben einen Rechtsanspruch darauf. Sie zu unterstützen ist eine schöne Arbeit.

Vom Objekt der Fürsorge zum Vorbild: "Keiner kann etwas für seine Einschränkung. Wenn unsere Mitbürgerinnen mit Handicap guter Laune durchs Leben gehen, trotz so vieler Hindernisse, ist das ihre beachtenswerte Leistung. Für mich sind auch sie Helden." Agnes bewundert sie, weil sie tun, wovon viele nur reden: "Häufig strahlen sie eine ansteckende Fröhlichkeit aus. Sie nutzen den öffentlichen Nahverkehr und sind stolz, dass sie sich selbstständig fortbewegen können, und sie leben in überschaubarem Wohnraum. Der ökologische Fußabdruck ihres Lebens lässt sich sehen." Denn auch das ist ein Herzensthema für Agnes: Sie will den Klimaschutz leben, fördern und dafür überzeugend werben.

Agnes Braun lernte ihren Mann Günter bei einer inklusiven Freizeit kennen. Mit dem studierten Physiker erzog sie in der Tübinger Weststadt drei Kinder "beide gemeinsam in hoher Teilzeit! Das hat super funktioniert!" Agnes war aktiv mit von der Partie, als 1996 der Waldkindergarten "Eichhörnchen e.V." gegründet wurde. Heute hat ihr kleiner Enkel große Bedeutung.

Damit nicht genug: Bis heute führen Agnes und Günter als Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs die "Kleine Tübinger Feierabendrunde" an. Um halb sieben Uhr abends trifft man sich am Uhland-Denkmal und fährt etwa 20 km durch den Landkreis. Einfach anmelden: braun-conzelmann@adfc-bw.de

Beide kommen gern zum Mittagessen ins Brückenhaus am Neckar. Agnes: "Ich interessiere mich für meinen Stadtteil. Ich interessiere mich für Nachbarn. Ich interessiere mich für deren Leben und Fähigkeiten. Ich finde es genial, dass der Gemeinderat diese gemischte Bebauung am Stauwehr umgesetzt hat, und das Brückenhaus erst recht."

Nun ist Agnes seit zwei Jahren eigentlich im Ruhestand. Doch ihre Leidenschaft für die Arbeit der Lebenshilfe ist keineswegs erloschen. Jeden Sonntag findet das Café FrieDa ab 14:00 Uhr statt. Es wird ehrenamtlich geführt von Bürgerinnen mit und ohne Handicap. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wo: Friedrich-Dannenmann-Straße 69, Tübingen. Einfach hingehen.

"Ich bin neugierig", bekennt sie. Sie wollte immer in die Ferne reisen, andere Horizonte kennenlernen, schon als Kind in Eislingen an der Fils, wo die Welt noch eng und von den Kalkfelsen der Alb begrenzt schien. "Besuch hatten wir selten", erinnert sie sich, denn die Eltern waren unermüdliche selbstständige Unternehmer. Doch der biblische Name der väterlichen Familie, Talmon, trug den Wandersamen in sich. Die Talmons waren vor 350 Jahren als reformatorisch gesinnte und verfolgte Waldenser aus dem Piemont nach Norden gezogen, zunächst in den Schwarzwald.

Nicolas Fernweh wurde ein bisschen ausgebremst, als ihre vier Kinder auf der Tübinger Wanne aufwuchsen und sie als Mutter ganz und gar brauchten. Doch rings um ihre Wohnung im Tübinger Norden begegneten ihr Menschen aus Sri Lanka, Chile und Brasilien. Sie tröstete sich so: "Ich muss nicht reisen, die Welt kommt auch zu mir. Ich muss nur um mich schauen!" Sie hatte evangelische Theologie und Germanistik für das Lehramt studiert. Die Schulbehörden der 1980er Jahre meinten jedoch nicht so viele Lehrer zu brauchen, weshalb Nicola Talmon anfangs bei dem gemeinnützigen Verein zur Integration, InFö, tätig wurde, um die neuen Mitbürger, damals hauptsächlich aus Osteuropa und Russland, sogenannte Spätaussiedler, an das Leben in Deutschland heranzuführen.

Bei Kinder-Aufführungen der Kantorin Susanne Maser - "ein absoluter Kindermagnet" – beteiligte Nicola sich in der Albert-Schweitzer-Kirche häufig. Obwohl sie, spät aber dennoch, erst ab 2000, zunächst als Vertretung an Pfullinger, Reutlinger und Mössingen Gymnasien lehren konnte, blieb die Vermittlung der deutschen Sprache für Einwanderer ihr Lebensthema. Ab 2002 konnte sie dann fest an der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen bleiben, wo sie sich bis zur Pensionierung sehr wohl fühlte.

2015, als viele Geflüchtete zu uns kamen, sah sie sofort den Bedarf und half unbegleiteten Jugendlichen sich durch Sprachförderung einzugliedern.

Auch ins Brückenhaus kommt die weite Welt tagtäglich. Deshalb hat Nicola im Un-Ruhestand seit 2021 dort Wurzeln geschlagen. Sie hält regelmäßig dienstagmorgens offenes Haus für alle, die sich der deutschen Sprache annähern wollen. Ihre TeilnehmerInnen stammen aus Afghanistan, Kenia, Iran und Syrien. Mal kommen sie zum Lernen, mal nicht. Ihre Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich, und Nicolas Balanceakt zwischen Alphabet und Konjunktiv bedeutet jede Woche eine neue Herausforderung. Zum Glück konnte sie zwei Mitstreiterinnen gewinnen, die eine sinnvolle Aufteilung eher möglich machen. Eigentlich kann sie sich kaum auf einen solch diversifizierten Unterricht vorbereiten. Sie tut es trotzdem: "Ich schaff es immer noch nicht ohne." Oft entwickeln sich aus den grammatikalischen Übungen Lebenshilfen, persönliche Beratung und emotionaler Rückenwind für die Kursteilnehmerinnen.

Nicola hat eine Menge eigene Erfahrungen mit dem Sprachenlernen. Mit großer Bescheidenheit zählt sie auf: Altgriechisch, Latein, das neue Hebräisch Ivrit, Arabisch, Englisch, Spanisch. Sie lernte die alten Sprachen im Theologiestudium und verbrachte mit ihrem späteren Ehemann 1979 bis 1980 ein Studienjahr in Jerusalem. Sie lacht: "Dort mussten wir die Werke der Tübinger Theologen auf Englisch lesen". Heute widmet sie sich in der Freizeit dem Französischen. Damit nicht genug: Als 2012 die Möglichkeit bestand, sich mit einer privaten Baugruppe um eine Wohnung in der Alten Weberei zu bewerben, begann ein neues Abenteuer in ihrem Leben. Ihre heutigen Nachbarn kommen aus der Türkei, aus Italien, Holland, Katalonien, Brasilien und aus der Schweiz. "Wir verstehen uns gut - trotz aller Unterschiede." In der "Blühenden Weberei" betreut sie zuweilen mit Nachbarskindern eine vielfältige Gemüsekiste. Viele staunen, was da wächst und sich offenbar verträgt: Erdbeeren, Radieschen, Sonnenblumen und Tomaten. Auf ihrem eigenen Balkon über dem Neckar blüht es übrigens ebenfalls ganz wunderbar.

Nicola spielt Tennis in Lustnau, singt und netzwerkt im Ernst-Bloch-Chor, unterstützt die Demenz-Wohngemeinschaft nebenan. Und nicht zu vergessen: Sie hat ja noch Söhne in Berlin und Zürich, Töchter in Hannover und Portugal sowie vier Enkel. Neben alldem liegt ihr der Verein "Flüchtlingskinder im Libanon" am Herzen, dem sie seit einigen Jahren angehört. Ein Besuch einiger Lager und ihres Patenkindes dort hat sie nachhaltig beeindruckt und manchmal traurig und fassungslos gemacht. Das Schicksal der, von der Welt oft vergessenen Palästinensern im Libanon, treibt sie in diesen Kriegstagen ganz besonders um.

Die hebräische Wurzel ihres Vaternamens Talmon, "talem", bedeutet: sich einarbeiten und erhalten. Nicola schreibt dem nicht so viel Bedeutung zu, doch bis heute arbeitet sie sich immer neu in die Weltverständigung ein, erhält ihren eigenen Arbeitsmut und sie bemüht sich um ihre internationalen Freundschaften und eine freundliche Stimmung in der Nachbarschaft.

Die Gäste, eine Mischung aus Nachbar:innen, Mitarbeiter:innen und Unterstützer:innen des Brückenhauses genießen das köstliche indische Essen. Die Kunde, dass die liebevoll zubereiteten Mahlzeiten nicht nur sehr gut schmecken, sondern dazu noch gesund und bekömmlich sind, hat schnell die Runde gemacht.

Angelika Reicherter aus dem Team Brückenhaus hat Brij bei einem Event der Organisation „AMMA – Embracing the world“ in München kennengelernt. Beim gemeinsamen Gemüse schnippeln entstand die Idee, im Brückenhaus einen Imbiss anzubieten. Für Brij ist Seva, das bedeutet selbstloser Dienst, etwa mit unserem Ehrenamt zu vergleichen, selbstverständlich. Und diesen Dienst macht er frühmorgens, bevor er zu seiner bezahlten Arbeit geht.

Brij, der seit 2014 in Deutschland mit seiner deutschen Frau und Tochter lebt, wächst in einer liebevollen und gutsituierten Familie mit drei Schwestern und drei Brüdern im Nordosten Indiens auf. „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, immer waren viele Verwandte und Freunde bei uns“, so Brij. Er studiert Wildtierbiologie und arbeitet nach seinem Abschluss als Projektleiter in verschiedenen Tiger-Projekten. Für die Tiger-Freund:innen unter uns: 1990 gibt es in Indien nur noch 1.000 Tiger, inzwischen leben wieder 3.500 Tiger in verschiedenen Regionen Indiens. „Ich habe die Deutschen vom ersten Tag an geliebt“, sagt Brij. „Die Deutschen sind direkt, diszipliniert und halten, was sie versprechen.“ Das Leben sei hier aus diesem Grunde sehr einfach und er meint, wir sollen diese Eigenschaften als Stärke

ansehen. „Die Deutschen haben es nicht nötig, andere zu kopieren. So wie sie sind, ist es gut.“ In Deutschland arbeitet Brij in vielseitigen Projekten: u.a. als Freelancer bei Forstämtern und er hält Vorträge in Berufsschulen zum Thema Natur. Und er kocht seit Ende 2022 im Brückenhaus. Immer dienstags. Manchmal kocht er auch thailändisch. Auf die Bemerkung, das sei doch sehr scharf, antwortet Brij lachend: „Ich koche Deutsch scharf.“

Eine Geschichte, die Brij aus seiner Anfangszeit in Deutschland im Gedächtnis geblieben ist. Er besucht zusammen mit seinen deutschen Verwandten - der verehrte Schwiegerpapa ist auch dabei - ein Bierzelt mit vielen Menschen. Die Leute schauen ihn an. Er reißt die Arme hoch, lacht und sagt: „Hallo, ich bin Brij aus Indien". Lachen bricht die Barrieren, davon ist Brij überzeugt. Er, der Vegetarier, der dazu

weder raucht, noch Alkohol trinkt, gewinnt bei dieser Veranstaltung den Hauptpreis: ein Schwein. Was macht er damit? Er verschenkt das Tier an seine deutschen Verwandten. Nochmals Schwein gehabt.

Brij macht sich viele Gedanken zum Leben in einem anderen Land, in einer anderen Gesellschaft. „Überwinde deine Angst, sei ein Teil der Gesellschaft, sei wie das Wasser im Fluss,“ so sein Credo. „Vergleiche nicht ständig mit deinem Heimatland. Wenn es Mangos gibt, iss Mangos, gibt es Kartoffeln, iss Kartoffeln.“ Brij liebt die schwäbische Fasnet, da könne man die lustige Seite der Deutschen kennen lernen. Er trinkt auf diesen Veranstaltungen dann einfach einen Kinderpunsch.

Brij hat noch viele Ideen auf Lager und will – eine seiner Ideen - mit einem Foodtruck seine Idee des gesunden Essens mit dem Geist des Lachens unter die Menschen bringen. Mit dem Foodtruck über die schwäbischen Dörfer ziehen und das Glück in das Leben der Menschen bringen, so sein Wunsch. Er sagt, er habe keine schlechten Erfahrungen in Deutschland gemacht: „Ich gebe den Leuten einen Vertrauensvorschuss,“ sagt Brij. Er findet es wichtig, die Regeln des neuen Heimatlandes zu verstehen und die Gesellschaft zu respektieren. „Das Leben hat mir soviel gegeben, ich begegne dem Leben mit einem offenen Herzen.“

Sylvia Haden

Mai 2023

... Issa, den heiteren geduldigen Vater aus dem Senegal. Die bunten Gewänder seiner Familie sprengen unsere graue Norm. Drei Töchter, die kleinste erst fünf Monate alt, und einen temperamentvollen zweijährigen Sohn führt Issa gern am Neckar entlang spazieren. Seine Frau, Johanna Luiken, deutsche Krankenschwester, hat sich in der Gegend bereits einen Namen gemacht als Beraterin in Gesundheitsfragen.

Sie und Issa leben seit November 2020 am Werkhof und haben schon viele Freunde gewonnen. Issa war der erste, der im Brückengarten begann, sein Beet umzugraben. Der Elan, mit dem er Hacke und Sense schwang, verriet Erfahrung.

„Ja, ich hatte in Dakar einen Bauernhof“ erzählt Issa, "mit Hühnern, Schafen, Ziegen. Wir bauten Gemüse an und ernteten Mango, Papaya und Zitrusfrüchte dort. Meine Freunde staunten immer: So etwas haben wir in der Dreimillionen-Stadt Dakar nicht erwartet!“ Dorthin fährt Issa alle zwei Jahre, um seine betagte Mutter zu besuchen.

Warum er seine sieben Geschwister und seine Mutter in Dakar verliess? Ein Zufall führte ihn nach Italien, wo viele Senegalesen leben und Handel treiben. So begann auch er Kunsthandwerk zu verkaufen in ganz Europa, er zog von Afrika-Festivals zu internationalen Märkten und Sufi-Treffen. Heute muss er notgedrungen ins Internet ausweichen, um seine Ware anzubieten: Skulpturen, Batik- und Druckstoffe und Ritualschmuck. Prächtige Ketten aus schwerem Ebenholz tragen Issa und auch schon sein kleiner Sohn. Diese Rosenkränze sind aus den hellen Zweigen und aus den schwarzen Wurzeln der Dalbergia nigra, dem Senegal-Ebenholz, gefertigt.

Im Senegal ist die muslimische Glaubensrichtung der Sufis sehr stark. Für sie wiegt die Versenkung in den Glauben schwerer als strenge Regeln oder der Buchstabe des Koran. Gottes Name zu rezitieren und zu singen, sich ganz der Meditation hinzugeben, danach streben die mystischen Orden. Bei den Festivals im Norden traf Issa Afrikaner aus vielen anderen Ländern, fand neue senegalesische Freunde. Er kennt Sänger von alten Epen, „Griots“, religiöse Führer, „Marabouts“ und begeisterte Djembé-Trommler.

Auf einer Handelsreise von Italien nach Norwegen streikte Issas Auto, und er strandete im Juli 2010 just bei einem Afrika-Festival in Stuttgart. Dort fand er nicht nur Landsleute und eine deutsche Fan-Gemeinde, sondern auch Johanna.

Wie kam Issas Familie mit der schönen blonden Frau zurecht? „Wir sind im Senegal von Natur aus offen und tolerant“, schwärmt Issa. „Christen laden uns zur Weihnachtsfeier ein, und wir sie zum Fastenbrechen nach dem Ramadan. Johanna spricht die Landessprache Wolof sehr gut. Meine Mutter liebt sie! Jede und jeder kann so sein, wie er oder sie ist.“

Was könnte besser passen zum Brückenhaus als eine solche Haltung? Wir erwarten voll Spannung das nächste Brückenfest. Wer weiß, vielleicht im Herbst?

Abends leistet sie manchmal Nachtbereitschaft in einer Tübinger Pflege-Wohngemeinschaft, und morgen folgt schon das nächste Interview. Unser Gespräch sei eine gute Vorübung, sagt sie. Sie müsse jetzt mal eine Liste über ihre Wohn- und Arbeitsorte anlegen.

Denn Rosemarie Kulliks Alltag ist vielseitig, und ihre persönliche Geschichte erst recht.

In Ostpreußen geboren prägten die Kriegsereignisse die Familie und Ende der Fünfziger Jahre fand sie im Alter von fünf Jahren in Neckartenzlingen eine Bleibe, Kulturschock inklusive. Schüler ohne schwäbischen Akzent, meint sich Rosemarie zu erinnern, bekamen in der Grundschule selten gute Noten. Mit 14 Jahren schickte man das Mädchen in die Ausbildung zur Bürogehilfin und Industriekaufmann. Doch das war ihr nicht genug. „Ich habe immer gerne gelernt“, stellt sie fest. Auf dem zweiten Bildungsweg folgten das Abitur, und dann ein – nach einem intensiven Arbeitsjahr in Paris und Leben auf dem Montmatre - ein Ethnologiestudium auf Hohentübingen.

Das Schloss wurde zur neuen Heimat. Im ethnologischen Institut war die Bibliothek neu einzurichten. Dort schrieb sie 1988 ihre wissenschaftsgeschichtliche Magisterarbeit über die Bedeutung von Frauen als Wegbereiterinnen der deutschen Ethnologie, veröffentlicht unter dem Titel „Frauen gehen fremd.“ Zu den vielen Frauen, die sich mutig und mit besonderem weiblichem Blick in der Feldforschung hinaus wagten, gehört auch Elisabeth Gerdts-Rupp, die später in den Kriegs- und Nachkriegsjahren bedeutend für den Fortbestand der Tübinger Ethnologie war – am selben Ort, wo später Rosemarie deren Wirken recherchierte.

„Es war eine feministische Arbeit. Die Frauenfrage war bisher immer nur ein Nebenthema. Sowohl bei den Ethnologen wie auch Kulturwissenschaftlern. Das hat mich gereizt.“ Und Rosemarie Kullik hat hart gearbeitet dafür, „mit Herzblut“, oft bis in den frühen Morgen. Sie erinnert sich gern an diese Jahre: "Wenn da hoch oben über der Neckarhalde nachts noch Licht brannte, dann war das meins. Manchmal kam der Prähistoriker Hansjürgen Müller-Beck, der damals das Amt des Schlossvogts versah, vorbei und wir plauderten ein bisschen. Er hatte für Recht und Ordnung zu sorgen und drehte hin und wieder seine Runden. Morgens um vier Uhr flatterten die Fledermäuse im Hof, aber ich hatte keine Angst. Das war eine herrliche Zeit!".

Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Rosemarie Kullik seit den 90er als Verwaltungsangestellte in der Uniklinik und beschloss 2000, nachdem sie so oft im Kopf um die Welt gereist war, endlich tatsächlich die Koffer zu packen. „Ich stand im Milleniumsfeuerwerk auf der Neckarbrücke und dachte: O Gott ist das alles langweilig hier!“ Also nichts wie weg. Eine Bekannte hatte eine Lodge in Zimbabwe aufgebaut. Dorthin zog es sie als erstes. Doch die Betreiber der Lodge feierten Weihnachten in Deutschland, und Rosemarie Kullik stand allein am Rande der Eastern Highlands in der Musangano Lodge. Genau das gefiel ihr. „Am besten entwickelt sich alles spontan. Oft weiß ich nicht, wo ich abends schlafe.“ Und reisen mag sie nur allein, im eigenen Rhythmus, frei und ungebunden.

Doch dorthin sollte sie noch oft zurückkehren, denn nachdem sie eine Weile die Lodge der Freunde gehütet und sich die einheimischen Angestellten zu Freunden gemacht hatte, pflanzten die ihr einen „Snuffbox-Tree". Und diesen Baum besuchte sie jedes Mal, vom „Afrika-Virus“ infiziert, wenn sie sich auf dem südlichen Kontinent befand. Kaum ein Land rund um den Äquator hat sie ausgelassen: Kenia, Tansania, Malawi, Mosambik, Zambia, Uganda, Ruanda und auch Südafrika. Jedes Mal gab es ein Leitmotiv, einmal die Nilquellen, ein anderes Mal der Treffpunkt von Henry Morton Stanley mit David Livingstone in Ujiji am Tanganjikasee. Dann wieder der Kilimandscharo, wo neue Überraschungen auf sie warteten. Unvergessen auch die Reise – wie immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Kameltrekking eingeschlossen) – von Kairo nach Damaskus bzw. Palmyra. Leitmotiv diesmal: das Gebiet der Herrscherin Zenobia im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt.

Der jüngste Plan wäre eigentlich eine Reise in den Iran gewesen: Doch nun soll es Usbekistan sein, weil Rosemarie viel über den dortigen Sufismus gelesen hat. „Da berührt mich was“, gesteht sie. Zufällig betreut die aus Usbekistan stammende städtische Integrationsbeauftragte, Nodirabegim Khalikova, ihre Patenfamilie am Werkhof. „Das sind so Zufälle, die keine sind.“ Drei Reiseführer liegen schon auf dem Nachttisch. „Irgendwann, wenn Corona zu Ende ist“, will Rosemarie wieder aufbrechen.

Noch kommt in Tübingen keine Langeweile auf. Da ist die 10 Personen-60plus-Hausgemeinschaft im Nonnenmacherhaus in der Gartenstraße – aufgeteilt in drei Wohngemeinschaften. Als eine von vielen Bewerbern wurde sie ausgewählt dort seit Dezember 2017 zu leben und wohnen. „Ich wohne in meiner WG mit drei starken Frauen zusammen. Wir machen relativ wenig gemeinsam, weil wir alle sehr aktiv und noch relativ fit sind.“ Das gemeinsame Ziel aller im Haus ist die weitere Gestaltung dieser Lebens- und Wohnform. Austausch, Nähe, das Teilen, FreundInnen finden, auch sich den neuen Herausforderungen stellen, das war es, was Rosemarie Kullik in der Wohngemeinschaft sucht.

Gemeinschaft fand sie, fast eine Familie, bei ihrer irakischen Patenfamilie. Da ist sie gefordert, und oft betritt sie „neue Welten!“ Da ist Leben, oft auch Chaos. Als für die achtjährige Dana der Schwimmkurs anstand, fragte sich Rosemarie: „Muss ich mir das jetzt zumuten? In den Schulferien jeweils zwei Wochen ins Schwimmbad und am Rand stehen?“ Aber dann war sie stolz, richtig stolz auf „ihr" Seepferdchen. Das Seepferdchen von Dana! Nachzulesen in den Dagmar Müllers „Schwimmgeschichten“.

Denn die Irakerin erwartete ihr drittes Kind. Für sie schien das wenig Grund zur Aufregung. Sie überlegte sich allenfalls, ob sie den Führerschein noch vor der Geburt schaffen könnte. "Das Rückwärts-Einparken macht mir ein bisschen Mühe", sagte sie.

Sie fühlt sich wohl in Tübingen. Kein Wunder: Wassan wohnt in einer der schönsten Gegenden der Stadt, hat Freundinnen in der Nähe und den Stadtteiltreff Brückenhaus auf Rufweite. Ihre beiden Kinder sprechen Deutsch, ihr Mann führt einen eigenen Laden in Rottenburg.

Wassan und ihr Mann haben Informatik an der Universität Mossul studiert. Während er sich für die Arbeit im Transportwesen entschied, ging sie in den Staatsdienst und lehrte Sekundarschüler den Umgang mit Office-Programmen. Als der sogenannte „Islamische Staat“ 2015 begann, die ganze Gegend zu terrorisieren, flohen sie nach Deutschland.

Natürlich gestaltete sich das soziale Leben in Mossul anders als in Tübingen. Dort lebte Wassan in einem zweistöckigen Einfamilienhaus. Im Erdgeschoss die Küche und die Wohn-Esszimmer für Damen und Herren. Oben die Schlafräume, und auf dem flachen Dach der Wassertank, die Satellitenschüssel und allerlei, was man nicht mehr brauchte. Wenn die Familien der Hameeds aus den umliegenden Dörfern zu Besuch kamen, füllten sich die Salons schnell. Allein Wassans Mutter hat fünf Brüder und sechs Schwestern. Daher waren nicht selten zwanzig Personen zu bewirten. Kinder und heranwachsende Mädchen scharten sich um die Frauen, Jungen ab dem Schulalter durften auch schon mal bei den Männern zuhören. Man kannte sich in der Straße, traf sich im Supermarkt oder bei Festen. Die Nachbarn begegneten sich beim Fastenbrechen nach Ramadan, bei Opferfest, Hochzeiten und Beerdigungen.

Das fehlt in Tübingen. Aber Wassans offenes Naturell erleichtert die Kontaktaufnahme. Sie kennt aus dem Containerdorf Sidlerstraße zwei Familien, bei denen sie sich zu jeder Tageszeit ein Ei, Fladenbrot, Knoblauch oder Kartoffeln ausborgen könnte. Es versteht sich, dass die Leihgabe nicht unerwidert bleibt. „Ich gebe den Teller natürlich nicht leer zurück! Das ist unser Brauch.“ Und dann gibt es die Lehrerin Nathalie aus der Runde „Mütter im Gespräch“. Wassan schwärmt: "eine nette deutsche Frau, voll positiver Energie, die schnell versteht, wo unsere Probleme liegen. So eine Frau gibt es bestimmt selten!“ Ganz allgemein begegne man den Ausländern freundlich: „Die meisten Deutschen haben keine Vorurteile und respektieren unterschiedliche Kulturen. Sie sind ruhiger als wir und achten die Regeln strenger. Allein dadurch, dass wir im Irak mehr Kinder haben, gibt es mehr Lärm.“

Die Woche über ist Wassan viel beschäftigt, da bleibt nicht viel Zeit für Plaudereien: Sprachkurs, Konversationskurs, Einkaufen, Kochen... Den Sonntag nutzt sie zum Waschen, Putzen, Aufräumen und Vorkochen. Deshalb schätzt sie die Treffen im Brückenhaus besonders, weil sie sich ganz auf ihre Themen konzentrieren kann und nicht von Kindern oder der Hausarbeit abgelenkt ist: "Das ist meine Pause.“ Sprachniveau B2 hat Wassan fast erreicht; im Februar will sie die schriftliche Prüfung bestehen.

Auch Tochter Dana hat großen Spaß am Lernen. Sie geht in die dritte Klasse der Lindenbrunnenschule, bringt gute Noten heim und hilft sogar anderen Kindern am Werkhof bei den Schularbeiten. Freiwillig lernt sie Türkisch, ihren beiden Freundinnen aus der Schaffhausenstraße zuliebe, und geht samstags mit ihrem fünfjährigen Bruder Youssef in den Arabisch-Unterricht an der Hügelschule. Nun freut sie sich auf die ersten Englisch-Lektionen. Unterstützt hat sie seit Langem die Patin Rosemarie Kulick aus dem Nonnenmacher-Haus in der Gartenstraße. Sie war es auch, die dem Mädchen beim Fahrradfahren half, den Helm besorgte und Bücher aus der Stadtbücherei anschleppte.

Eine solche Kultur des ehrenamtlichen Kümmerns gibt es nicht im Irak. Kurden, die aus Syrien vertrieben wurden, erhielten im Irak kaum Unterstützung. Man hilft sich anders, meist privat. „Bei uns gibt es Leute, die nicht genug zu essen haben. Denen muss man etwas geben. Bei Festen oder besonderen Ereignissen soll der Gläubige spenden: Wenn zum Beispiel ein Kind gesund zur Welt kommt, ist es üblich, den bedürftigen Nachbarn Geld zu schenken. Das ist hier nicht nötig, weil in Deutschland alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, auch bei den Flüchtlingen.“

Wünsche an die deutschen Nachbarn hat Wassan keine. "Wir respektieren unsere unterschiedlichen Lebensweisen, und das ist gut so.“

Einige kennen seine Leidenschaft für englische Oldtimer, andere die für schöne Gärten. Manche erinnern sich an ihn auch als Redakteur des Süddeutschen Rundfunks (SDR/SWR). Als ehemaliger Englischlehrer war er 1981 ein Kenner der Schulszene und als Seiteneinsteiger willkommen, um eine Serie über neue Unterrichtsformen zu organisieren.

In Wieland Backes, dem damaligen Leiter der SDR-Abendschau und später der journalistischen Unterhaltung des SWR, fand er einen verständnisvollen Chef, der ihn gleich mit dem Bus ins Ländle schickte, um die „Abendschau auf Achse“ zu drehen. Mit dem „Monatsmenü" erhielten er und seine Kollegen 1991 den Bremer Fernsehpreis. Klaus zufrieden: „Spannend war es immer!“ Er erinnert sich an einen der späteren Höhepunkte: „Waschkörbeweise kam Fanpost, als Dominik Kuhn alias Dodokay und ich im Januar 2009 mit der SWR-Serie „Die Welt auf Schwäbisch“ begannen. Klaus faszinierte Dodokays Kunst, Promis wie etwa Obama schwäbisch zu synchronisieren – das wurde ein Riesenerfolg.

Kleinkunst und Satire, aber auch einfach Spaß - das war und ist Klaus' Welt. Ein kleiner Gag sei verraten. Noch heute kann er sich über seine Vorliebe für Explosionen amüsieren: "Man stellt einen kleinen Lichtblitz direkt vor die Kamera, lässt die Person derweil verschwinden und fackelt an ihrer Stelle ein Feuerwerk ab." Sogar er selbst habe sich einmal so in die Luft gehen lassen. Sein Anliegen war immer das Unterhaltende: „Auch in der Comedy steckt Information.“

Und wie sieht Klaus seine Nachbarschaft? Geboren im hohen Norden, aufgewachsen in Esslingen, ist er mittlerweile ein gut vernetzter Schwabe. In der Südstadt hat er seine jungen Jahre verbracht und Freunde gewonnen, am Volkspark. Dann lebte er Jahrzehnte in Kusterdingen. Da wurden tolle Feste in dem großen Obstgarten gefeiert, getanzt, gerockt und gesungen. Klaus spielte früher in der Band selbst E- und Bass-Gitarre. Als es die Herrbergs wieder ins Tal und in die Stadt zog, kauften sie eine der zwei neu errichteten Wohnungen neben dem ehemaligen Bengelhaus. Obwohl der betagte Nachbar Hans Hornung, der ebenfalls viel Sinn für Comedy hatte, wie viele Nachbarn jede weitere Bebauung am Österberghang ablehnte, hieß er die Herrbergs mit Kaffee und Keksen willkommen.

Als Klaus und Sabine 2012 in ihr neues Haus eingezogen waren, organisierte die gegenüber wohnende Reinhild von Brunn mit anderen Nachbarn eine Aktion „Offener Garten“, die ganze zweieinhalb Kilometer lange Gartenstraße entlang. „Das fanden wir toll,“ erinnert sich Klaus: „Wir lernten an einem der ersten Wochenenden hier so viele nette Leute kennen. Davon zehren wir noch heute und finden ständig neue Freunde.“ Klaus fährt seit kurzem Ware für die Tafel aus - und sogleich entdeckte er ein weiteres Gesicht in der Nachbarschaft. Auch mit den Geflüchteten in der Sidlerstraße und am Werkhof stehen die Herrbergs in Kontakt. Beim ersten Brückenfest gehörte Klaus zum Kernteam der Organisatoren.

„Sehr gut“ findet er das Brückenhaus. Er würde dort gern seine Kenntnisse aus der Film- und Kinowelt einbringen, aber derzeit bremst Corona alles aus. Vielleicht nächstes Jahr? Wir hoffen mit Klaus Herrberg.

Je zarter die Töne in den Juniabend flogen, desto mehr spitzten wir die Ohren. Eine wunderbare Klangvielfalt zauberte er als Solist auf die Bühne. Ja, die Handpan ist seit drei Jahren Christians liebstes Instrument geworden. Was ist eine Handpan - Handpfanne? Einfach ein teurer Blechbeutel, der vier Kilo wiegt?

Die Handpan entstand aus den Ölfässern, den Steeldrums schwarzer Sklaven in der Karibik. Im Jahr 2000 kamen zwei Schweizer auf die Idee, diese Instrumente handlicher zu gestalten, und seitdem hat sich das Instrument in ganz Europa verbreitet.

Anders als die voluminösen zentnerschweren Schlagzeuge, die Christian Dähn seit früher Jugend gespielt und von Auftritt zu Auftritt mitgeschleppt hat, lässt sich die Handpan einfach auf den Schoß nehmen und überall hin mitnehmen. Selbst am Meer, ja „IM Meer“ ergänzt Christians Frau Sanja Erak.

Die Beiden zogen vor sieben Jahren in die Gartenstraße 59, ein Haus, in dem Musik seit Generationen das Leben bestimmt. Die Sopranistin Herrad Wehrung, Mitgründerin des Tübinger Kammermusikkreises, war Christians Tante. Ihre Koloraturen prägten Jahrzehnte lang unser Viertel. Mit dem Symphonieorchester "Sinfonietta Tübingen" war Christian Dähn, gebürtiger Tübinger, als Pauker unterwegs, bevor er sich der Theater- und Filmmusik verschrieb. Hier sein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCkJsgLklQbc3XFpJujm9fvw

Webseite:www.spcedrum.de

Zuvor hatten Sanja und Christian mit ihren insgesamt sechs Kindern in Unterjesingen gewohnt und unter dem Verkehr der Bundesstraße gelitten. Nicht umsonst war die Sendung der SWR-Landesschau 2008 „Mitten durch: Wie ein Dorf unter die Räder kam“ teilweise in ihrer Wohnung gedreht. Leider ging ihre Sehnsucht nach Ruhe nicht ganz in Erfüllung, als sie nach Tübingen zurückzogen. Zu schnell fahren die eiligen Autos, zu laut hämmern die Bau-Fahrzeuge. Zu viel wird gebaut in der Gartenstraße, mal rechts, mal links, mal gegenüber. Wann hat das ein Ende, fragen sie sich.

Sanja Erak mag Schönes, mag Harmonie. Deshalb widmet sie sich professionell der Therapie von gestressten Menschen. Sinn-Coaching, Familienaufstellungen und heilenergetische Massagen sind ihr Metier, für das sie Jahrzehnte studiert und geübt hat. „Die Welt ist ein Spiegel von uns selbst,“ davon ist sie überzeugt. Wir müssen Verantwortung für uns übernehmen, "das eigene Leben ist so spannend, da müssen wir nicht woanders nach Lösungen suchen!“

Sanja und Christian finden leicht Kontakt, schon allein durch ihre Tiere. Sie haben einen freundlichen Hund, seit Kurzem zwei Katzen und eine Schildkröte. „Allein durch den Hund lernen wir ständig Leute kennen.“ Anders als in Unterjesingen haben sie eine „Mitte" in der Gartenstraße gefunden, nicht eine, sondern gleich drei: den Spielplatz, den Tennisclub und den Neckar. Sie schwimmen, paddeln auf Brettern, gehen viel spazieren. Auch die Cafés am Nymphenplatz bieten „eine super Übersicht nach allen Seiten.“

Sanja hat beim Ideensammeln im Brückenhaus mitgewirkt und bedauert auch, dass durch Corona wenig Gemeinschaftliches möglich ist. Sie meint, bevor wir mit Bespaßungsangeboten wie Töpfern und Malen beginnen, sollten wir zunächst einmal zusammen überlegen, wie wir unsere gemeinsame Umwelt gestalten. Ihr lag zu viel Müll rund um die neuen Gebäude am Werkhof. Mehrfach hat sie selbst Hand angelegt oder dafür gesorgt, dass er weggeräumt wurde. „Ordnung außen zeigt die Ordnung innen.“ Sanja denkt, dass Frauen in der Erziehung der Kinder und des gesamten Umfelds die bestimmende Rolle haben. “Was müssen Kinder denken, wenn die Eltern ihren Unrat einfach dem Hausmeister überlassen?! Was müssen sie denken, wenn die Mütter sich ankeifen und die Väter brüllen?“

Wenn das Brückenhaus wieder richtig funktionieren darf, dann wünscht sie sich, dass alle Bewohner des Viertels gemeinsam nachdenken: „Wie soll unsere Umwelt aussehen? Wie wollen wir hier zusammenleben, in dieser ganz besonders schönen Gegend?“

Christians Idee wäre natürlich eine musikalische: Über die Musikschule Tübingen könnte er Cajones organisieren. Ein Cajón ist eine Kistentrommel aus Peru, auf der man sitzen und mit den Händen trommeln kann. Sie eignet sich für Kinder und Erwachsene. „Alle Menschen können das. Man kann sich abreagieren, ausagieren, Rhythmus fühlen, auf andere hören.“ Im späteren Frühjahr würde sich die Terrasse des Brückenhauses für einen kleinen Workshop eignen.

Mit Katharina Rieger vom Brückenhaus und anderen Nachbarn hatte er überlegt, dass Debke-Tanz, „etwas Östliches“, sich am besten eignen würde für das verbindende Gemeinschaftserlebnis: den Brückenschlag.

Dass ein Trommler, mit dem er gar nicht gerechnet hatte, spontan die Führung übernahm, fand er super, aber auch fast normal. „Man plant etwas so halb, und dann ensteht so was…“ eine eigene Dynamik, wie eine Schwarm-Intelligenz. „Ich wollte auf jeden Fall etwas Symbolisches, mit Fokus auf der Integration der Geflüchteten.“

Ohne Zweifel war der Tanz über die Brücke ein Höhepunkt des Festes. Aber Uwe Flauger will keine Lorbeeren, sondern fragt sich kritisch: „Warum sind zwei Männer, die im Kreistanz sehr aktiv waren, nicht mitgegangen? Ist die Idee doch nicht ganz angekommen?“

Musik, findet er, ist ein wichtiges Element für Gemeinschaft. Das ist ihm im Kontakt mit den geflüchteten Bewohnern der Unterkunft Sidlerstraße immer wieder aufgefallen. Er kennt das Lebensgefühl, hat er doch als junger Orientalistik-Student einige Monate in der Westbank verbracht. So hätte er es witzig gefunden, wenn einer der Syrer, der ein Auto mit lautstarker Audio-Anlage besitzt, auf dem Brückenplatz Gehör gefunden hätte. „Das wäre doch was gewesen: Tanzrhythmen aus dem Golf mit offenen Türen!“ Aber einigen im Organisationsteam war das doch „zu sehr Klischee“ und wegen der abgesperrten Straßen nicht realisierbar.

Ein zweites Element der Integration stellt für Uwe Flauger die Küche dar. Seine erste Idee: Gemeinsames Kochen mit Geflüchteten „schwäbisch auf halal“. Denken wir an Sauerkraut, orientalisch gewürzt? Lamm statt Schweinshaxe? Vielleicht brauchte man hier die Kooperation mit islamischen Theologen, meint er.

Und dann hat Uwe Flauger einen weiteren innovativen Ansatz: „Wir haben hier in unserem Viertel den Synagogenplatz. Man könnte doch koscher und halal vergleichen und vielleicht vereinen.“ Er fragt sich: „Wie haben die Tübinger Juden sich einst versorgt, wie haben sie gekocht?“ Das könnten Kulturwissenschaftler wissen.

Ein Gebiet, das von Lustnau bis zur Altstadt, vom Österberg bis zur Südstadt reicht, ist schwer unter einen Hut zu kriegen. „Uns fehlt ein gewachsener Dorfkern, ein Vereinsleben aus dem Viertel, eine wirkliche Identifikation der Bewohner.“ Zwar gibt es den Tennis-, den Ruderclub, den Fischereiverein, aber keinen Breitensport, keinen Stammtisch. Mehrere religiöse Organisationen wie die evangelische Stiftskirchengemeinde, CVJM, Sankt Johannes, die Freikirche Arche und der Sikh-Tempel haben ihren Sitz in der Umgebung. Aber das allein schafft noch keine Identifikation. Alle Anstöße zu Treffen kamen bisher von außen: die Stadtverwaltung wollte das Quartier verdichten, der Baubürgermeister wollte die Bevölkerung beteiligen und mitnehmen, die Ansiedlung der Geflüchteten am Werkhof schuf eine neue Dynamik.

Die Verdichtung hat auch vor dem Wohnzimmer von Uwe Flauger nicht Halt gemacht: „Früher hatte ich einen riesigen Baum vor dem Fenster. Jetzt schaue ich abends in die erleuchteten Fenster von Nachbarn, die ich nicht kenne. Es ist ein städtisches Gefühl, ein anonymes.“ Dabei begibt er sich durchaus auch auf die Straße und bietet Gelegenheit zum Gespräch, zum Beispiel, wenn er die Kehrwoche für sein Mietshaus erledigt, wozu auch der Gehweg gehört. Im kleinen Innenhof mit Salbei- und Lavendelstauden steht eine blaue Bank, die zum Schwätzchen einlädt.

Irgendwie ist ihm jedoch das zufällige Zusammentreffen auf der Straße nicht genug.

„Mir schwebt eine Interessengemeinschaft unter Nachbarn vor,“ sagt Flauger, die ihr Viertel bewusst wahrnimmt und sich Gedanken macht: Wie gestalten wir unsere gemeinsame Umwelt?“

Nun gibt es einen Stadtteiltreff am Werkhof. Der könnte den Raum für Begegnungen bieten. „Ich hatte dafür noch ein schönes Projekt im Kopf, das mir persönlich leider zu aufwendig schien: Deutsche und Geflüchtete lesen sich gegenseitig einfache Geschichten in der fremden Sprache vor. Ursprünglich dachte ich, dass Eltern Kindern vorlesen. Aber wahrscheinlich ist das eher eine Sache für Studenten oder Erwachsene.“ Beide Vorleser*innen wären in diesem Fall zwar guten Willens und bemüht, aber nicht perfekt. „Das stellt dann die Augenhöhe her."

„Ideen hab schon ein paar,“ gesteht Uwe Flauger, „aber ich arbeite Schicht und bin manchmal nachmittags zwar frei, aber eben nur bedingt.“ So wäre er froh, wenn er sich mit seinen Ideen in eine bestehende Struktur einklinken könnte. „Der Stadtteiltreff Brückenstraße ist eine Chance. Hoffen wir, dass sich das Leben dort nach Corona richtig entfalten kann!“

Ein blaues Shirt mit Haien, ein roter Kinderpulli, ein brauner Blazer für die Dame? Auf dem Kleiderständer im Brückenhaus kann jeder etwas finden. Bunt, einfarbig, gemustert? Alles da. Und das Einzigartige an dieser Boutique: Bei Maasoume Yaghobi kann man einkaufen ohne Geld. Wenn ein Kind aus seinem Pulli rausgewachsen ist, passt der vielleicht einem jüngeren. Bestimmt hängt im Brückenhaus die nächste Größe auf dem Kleiderständer. Denn diese Tauschbörse steht allen Nachbarn zur Verfügung.

Maasoume sorgt dafür, dass alles geordnet und schön präsentiert ist. Es macht ihr Spaß zu verkaufen, und eines Tages wird sie als Verkäuferin arbeiten. Doch zuvor steht noch einiges an, was bewältigt werden muss. Die dreijährige Tochter Modasserh soll einen Kindergartenplatz finden, ein kleines Geschwister wird im Sommer zur Welt kommen, Maasoumes Mann ist dabei eine Ausbildung zu machen.

Vor vielen Jahren schon ist Maasoumas Familie aus der Grenzregion Herat in Afghanistan in den Iran geflohen. Rund drei Millionen Afghanen leben dort, oft als Wander- und Bauarbeiter, verachtet und rechtlos. 2015 ergriff das junge Paar die Chance, den Großraum Teheran zu verlassen und über die Türkei nach Griechenland zu reisen. Nun sind sie hier in Württemberg und finden es wunderbar: „Alle sind so freundlich hier. Auch die Polizisten!“

Die 24jährige Maasoume ist mit ihrer Muttersprache Farsi allein am Werkhof und kämpft tapfer mit der deutschen Sprache. Sie ist lernbegierig, möchte ihre Deutschkenntnisse anwenden. Die Organisation der Brückenhaus-Boutique ist ein Schritt auf ihrem Weg. Gehen Sie mit! Treten Sie ein!

„Ich bin keine Schriftstellerin!“ stellt die Allgemeinärztin Bredt-Thöne fest. Aber damals, als ihre Kinder im Grundschulalter waren, reizte es die in Essen Geborene ihr Tübingen genauer anzuschauen. Mit Erfolg.

In den 1980er Jahren gab es noch keine Schulspeisung, keine Ganztagsbetreuung. Deshalb stoppte die junge Medizinerin nach dem obligatorischen Chirurgischen Jahr mit Wochenenddiensten und langen Arbeitstagen ihre professionelle Karriere und widmete sich den eigenen Kindern. Das heißt aber nicht, dass sie das Interesse an ihrem Fach verloren hätte. Sie machte Praxisvertretungen und ließ sich zur Homöopathin ausbilden. Das war mit der Familie gut vereinbar.

Gleichzeitig stieg sie in die Betreuung Kranker bei der Tübinger Aidshilfe ein. „Von Aids und HIV war in meinem Studium noch keine Rede gewesen. Ich kannte mich nicht aus und lernte viel!“ In den 90er Jahren war Aids noch ein Todesurteil, und Dr. Bredt-Thöne begleitete viele bis zu ihrem letzten Tag.

An eine junge Mutter mit Kind erinnert sie sich. "Sie war bettlägerig, immer wieder lief ihr dreijähriges Kind weg. Man wurde nachts angerufen, es war anstrengend. In der für sie eingerichteten Wohnung gab es anfangs nicht einmal ein Waschbecken. Bis ein Bekannter meines Mannes Handwerker schickte und die Kosten übernahm. Eine gute Erfahrung, wenn Menschen so unkompliziert helfen.“

Wie nahm Irmelas Mann diese Anstrengungen auf? Sie lächelt: „Er hat gelernt mit mir umzugehen, und ohne seine Unterstützung wäre Vieles nicht gegangen.“ Sie sei ja nie in der vordersten Reihe des Ehrenamts tätig gewesen. „Aber mich fliegt sowas immer an. Ich mach es ja auch gern. Es erfüllt mein Leben!“ Dass sie sich nicht ganz und gar „krallen lässt“, das verhindern schon die eigenen Kinder und ihre drei Enkel, die gerne den Österberg hinauf krabbeln.

Aber dann kommts: Irmela Bredt-Thöne beschreibt ihren Wochenplan.

Montag: Vorlesen bei einer gebrechlichen, aber wachen Seniorin. Dienstag: Klinik-Seelsorge im Paul-Lechler-Krankenhaus, Treffen mit der Seelsorger-Gruppe. Mittwoch: Stepptanz in Pfrondorf für Senioren, abends Singkreis der Aidshilfe, Donnerstag: Spazierengehen mit einer Homöopathie-Kollegin. Freitag: offenes Gesprächsangebot für Geflüchtete in der Sidlerstraße und Einzelhilfe, wenn nötig. Samstags geht es mit Mann im Umsonst-TüBus raus aus der Stadt und zu Fuß zurück. Am Sonntag wird der Gottesdienst in der Eberhardskirche besucht, wo Irmela auch im Chor singt. Eine volle Woche im Dienst der Gesellschaft. (Manches ruht gerade Corona-bedingt).

Und damit nicht genug: nachdem die eigenen Kinder ausgezogen waren, betreuten die Thönes 29 Pflegekinder, die ihnen das Jugendamt zuwies, manchmal ein paar Tage zur Notaufnahme, manchmal wochenlang. „Das war eine schöne Zeit, zwar hart, aber es öffnete den Blick in eine andere Realität; ich denke gern daran zurück!“

Woher nimmt ein Mensch so viel Motivation zum Engagement? Aus einer christlichen Lebenseinstellung: „Glaube und Gesellschaft haben mich schon immer interessiert. Ich bin überzeugt, dass es doch mehr gibt als diese eine Wirklichkeit, die wir sehen. Und weil ich das so empfinde, möchte ich dazu beitragen, dass wir auf unserer kleinen Erde friedlich zusammenleben. Ohne Waffen, ohne Kriege, mit echter Geschwisterlichkeit.“

Ein Theologenfreund habe einmal gesagt: „Jeder Grashalm kann über Photosynthese Sauerstoff herstellen. Wir nicht, obwohl wir ohne nicht existieren können.“ Das zeige doch, wie wenig Grund wir begrenzten Menschen haben, uns über die gesamte Natur zu erheben, von der wir so abhängig sind, über all deren Zusammenhänge wir so wenig Bescheid wissen und die wir deshalb schon schonen und schützen sollten.

„In der Studienzeit reiste ich mit einem meiner Brüder und Rucksack durch Afrika. Da dachte ich oft: Da ist dieser eine Mond, den gucken wir alle an, von der einen Seite der Welt - und von der anderen. Aber es ist dieser eine Mond, der uns auf allen Erdteilen im Anschauen verbindet.“

Und trotz des einen Mondes und der einen Welt verstehen sich die Menschen nicht immer. Abseits von Sprachbarrieren versperren zuweilen soziokulturelle Unterschiede den Weg. Als Irmela offen und freundlich eine muslimische Mutter fragte, ob ihre achtjährige Tochter nicht das Kopftuch abnehmen könne, damit sie in der Grundschule nicht die einzige Verhüllte sei, „da war die Beziehung zur Mutter vorerst beendet." Aber Irmela gibt nicht auf. Sie bietet weiterhin ihre Hilfe an und sucht den Kontakt. „Ich lerne aus Fehlern und denke über Möglichkeiten der Verständigung nach, die nicht verletzend sind und Vertrauen und Offenheit fördern.“ Wer weiß, ob die Mauern, die ein Verständnis blockieren, nicht irgendwann einstürzen. Sie möchte daran glauben.

Thönes eigene Nachbarschaft am Österberg ist treppauf, treppab ein Vergnügen und tut gut. „Wir sehen uns und helfen uns.“ Selbst wenn die vier Hühner der Thönes über jeden Zaun fliegen und den Salat der Nachbarn zerpicken, ist dank Humor und Augenzwinkern der Frieden nicht gefährdet. Irmela: "Ich lebe richtig gern dort."

Nuseiba Bakr und Abdo Alallan hatten Arbeit, Wohnung und ein dreijähriges Kind, als sie 2015 beschlossen, ihre syrische Lebenswelt in Quneitra zu verlassen. Der Krieg machte ihnen den Alltag im Westen der Hauptstadt zu schwer.

Nuseiba und Abdo hatten Pädagogik und Arabisch an der Universität in Damaskus studiert; sie unterrichtete an einer der Sekundarschulen, er an einer Grundschule. Im selbst gebauten ersten Stock ihres Hauses wohnten sie über Abdos Eltern. Ringsum Verwandte, Freunde und gute Nachbarn.

„Man muss bei uns alle Nachbarn kennen,“ sagt Abdo, „schon aus Sicherheitsgründen. Wenn da einer neu einzieht, fragen wir ihn aus. Vertrauen ist sehr wichtig“. Man traf sich, man half sich. In den Straßen fuhren nur wenige Autos von einigen Reichen, so konnten Kinder dort Fußball spielen und ihre Spaß-Kämpfchen austragen.

Mit dem Rad waren nur Männer unterwegs, für Frauen ist diese Art der Fortbewegung tabu. „Da schauen alle und finden es unanständig,“ erinnert sich Nuseiba.

Als sie Ende 2015 in Deutschland landete, erwartete die junge Familie zunächst eine harte Zeit: ein kalter Winter, Massenunterkünfte mit einer Dusche für 150 Personen. Ach und das Heimweh! Das ist nichts für Feiglinge. Nuseiba und Abdo wussten jedoch genau, was sie wollten: eine Ausbildung und eine gute Zukunft für ihr Kind.

Kaum in einer eigenen Mietwohnung eingerichtet, schrieben sie sich bei der Volkshochschule ein und schlossen mit dem Zertifikat B1 ab. Sie wollten selbstständig werden: „Dazu ist eine Ausbildung eine echte Chance!“ So sehen es die Beiden.

Unverzüglich absolvierten sie alle notwendigen Praktika und lernten an der Sophienpflege Pädagogik. Die Tübinger Fachschule für Sozialpädagogik mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung bietet den Abschluss zur staatlich anerkannten Erzieher*in innerhalb von drei Jahren. Didaktik und Methodik, Medienpädagogik, Ethik, Psychologie und Soziologie stehen auf dem Stundenplan. In Nuseibas Zeugnis wimmelt es von Einsen und Zweien.

Abdo wird Mitte des Jahres seine Facharbeit abliefern und sich nach dem abschließenden Kolloquium auf dem freien Markt eine Stelle suchen können. Nuseiba hat noch ein Jahr vor sich, denn sie hat ihrem Mann ein wenig Vorsprung gelassen, um Ahmad an seine neue Umgebung zu gewöhnen.

Und der mittlerweile neunjährige Sohn tritt ganz in die Fußstapfen seiner fleißigen Eltern. Er erntete kürzlich ein „Weiter so! Glückwunsch!“ für seine Hausarbeiten auf der Lern-App ANTON, er saugt alles auf, was es zu lernen gibt: Deutsch, Englisch, Arabische Schrift, das Geigenspiel. Sein Halbjahreszeugnis der dritten Klasse - tadellos! Eine Gitarre oder ein Keyboard würde Ahmad gerne mal ausprobieren; er überlegt: „Wozu wohl die schwarzen Tasten da sind?“

Zum Spielen fand er sofort Kameraden im und ums Haus. Mit ihnen liefert er sich Wettkämpfe, saust mit dem Roller um die Blocks und fühlt sich rundum wohl. Genau wie die Eltern, die - vor allem seit dem Lockdown - engen und guten Kontakt zu den Nachbarn haben. Deutsche, Italiener und Pakistaner sind darunter, bunt gemischt.

Als angehende Erzieher mit interkultureller Erfahrung vergleichen Nuseiba und Abdo die unterschiedlichen Erziehungssysteme mit geschultem Blick: "In Deutschland haben die Kinder so viele Anreize und Angebote, einen ganzen Fächer an Möglichkeiten. Es gibt Kindergeld und Förderung für jeden. Das gibt es in Syrien nicht.“ Aber manches findet Abdo ein bisschen verkopft: Warum muss man einerseits bei allem immer gleich ein pädagogisches Ziel haben! Und andererseits werden ihm zu wenig Grenzen gesetzt und von den Kindern zu wenig Respekt vor den Erwachsenen gefordert!

Wer ihn als Lehrer erlebt, lernt seine Systematik und seine Geduld schätzen. Diese Qualitäten setzt er auch samstags ein, wenn er zugewanderten Kindern an der Hügelschule die arabische Schrift nahebringt.

Nuseiba und Abdo lieben ihren Beruf, und das wird ihren Schützlingen gewiss zugute kommen. Hoffentlich in Tübingen.

Und wiewohl er bei „Moll" in Gruibingen und bei „Kinderwelten Paidi“ für edle Jugend-Schreibtische zuständig war, ist er alles andere als ein Schreibtischtäter. Sondern ein echter Macher. Kaum hatte er die Firmentür hinter sich geschlossen, zog er mit seiner Frau Renate vom allzu ruhigen Bad Boll nach Tübingen und begann bei der Tafel als Fahrer auszuhelfen. Von 2014 bis 2018 war er auch im Vorstand des Tafelvereins engagiert und suchte nach neuen Räumen für den expandierenden Tafelladen. Im Güterbahnhof-Areal fand er die endlich und beschloss 2016, sich von nun an ganz der Baubetreuung des Tafelladens zu widmen. „Es war fast ein Volljob,“ bekennt er. „Ich konnte zwar viel von zu Hause aus regeln, aber beim Bau muss man vor Ort sein.“ Ferner führte er die digital lesbare TüTaCard ein und kreierte noch Mitte 2020 einen Lieferservice der Tafel für die Kunden 65plus. Nun läuft der Tafelladen Dank eines eingespielten ehrenamtlichen Teams besser denn je, und Gottfried Esslinger kann sich auf anderes konzentrieren.

Ein Tätigkeitsfeld war Esslinger nie genug: Also half er im Stocherkahnverein, bei der Diskussionsplattform „Tübinger Themen,“ und schließlich kandidierte er 2014 bei der damals neu gegründeten kommunalen „Tübinger Liste.“ In zwei Wahlkämpfen wurde Gottfried Esslinger unentbehrlich. Ideenreich, rastlos, zuverlässig.

Seit diesem Jahr hat er seine Kreativität einer neuen Bürgerinitiative zur Verfügung gestellt: der "BI Nein zur Stadtbahn". Vertriebs- und Marketingerfahrung bringt er aus vielen Berufsjahren mit. Er ist mit seiner Arbeitsgruppe „Aktionen“ davon überzeugt, dass Gleise und Stromleitungen Tübingen nachhaltig und zum Nachteil verändern würden. Auch findet er, dass das Brückenbauwerk Calwerstraße deutlich unterschätzt wird: "Das würde den Kliniken-Tal-Bereich in zwei Teile schneiden.“

Seinen drei Söhnen galt er immer als sportliches Vorbild. Sie wurden vom Vater gefördert und gefordert. Ski und Tennis wurde am Wochenende praktiziert. Einer der Söhne brillierte sogar als Ski-Rennfahrer und gab Unterricht. Nun profitieren die sieben Enkel von Gottfrieds Fürsorge. Oft pendelte er mit den Jüngsten im Kinderwagen die Gartenstraße entlang. Für die Kommunikation mit den älteren Enkeln hilft Whatsapp. Dass Corona den direkten Kontakt derzeit ausbremst, bedauert nicht nur Gottfried, sondern auch seine Sandkastenliebe Renate Esslinger.

Renate hielt jahrzehntelang die Stellung, wenn ihr Mann hochwertige deutsche Möbel in der weiten Welt verkaufte. Die Beiden kannten sich schon aus dem Kindergarten. In Schorndorf, wo Renates Vater für das leibliche, Gottfrieds für das geistliche Wohl der Bevölkerung sorgte, gingen sie sogar in die gleiche Schulklasse. Die goldene Hochzeit feiern sie 2022.

Trotz Kindertrubel fand Renate Esslinger immer Zeit, um musikalische Früherziehung zu unterrichten, Flötenunterricht zu geben und selbst in einem Ensemble und in Gottesdiensten zu musizieren. „Blockflöten habe ich in allen Größen und Stimmlagen, und Klavier spiele ich ebenfalls gern.“ In Tübingen fand Renates Alt zudem einen Platz in der Stiftskirchenkantorei. Ganz großen Spaß hat sie in der Tanzschule „FlamenSol.“ Sie schwärmt von Leiterin Karin Mohr, die den Seniorinnen und Senioren Kopf, Arme und Beine beim Flamenco-Tanzen trainiert. 2016 reiste die Tanzgruppe „Flamenco 60+“ nach Jerez de la Frontera, um das Flamenco-Festival zu genießen.

Während Gottfried bereits die Vorzüge des Stadtteiltreffs Brückenstraße schätzen lernte, indem er dort mit den BI Arbeitsgruppen tagte, kennt Renate das Brückenhaus noch gar nicht. Aber sie kann sich vorstellen, dass ihre Flamenco-Truppe dort einmal auftritt und zum Mitmachen animiert, wenn sich die Gesundheitssituation wieder normalisiert hat. Davon ist sie überzeugt: „Musik verbindet alle Völker.“

Denn für Ulrich Hufnagel, seit 1999 Nachbar in der Gartenstraße, bietet sich das Brückenhaus an, Tübingen dem Ziel einer gesunden und sozialen Stadt näher zu bringen.

Kaum haben wir unsere Unterhaltung begonnen, klingelt ein schwarzes Klapp-Handy. Diese Telefonnummer ist nur für die Patientenberatung bestimmt. Hufnagel nimmt das Gespräch an. Denn das ist eines seiner Anliegen: Zuhören, wenn jemand ein Problem schildern möchte, Hilfe sucht, Erklärungen braucht. Hat jemand Probleme, die Zuzahlungsrechnung des Zahnarztes zu verstehen und will wissen, wie er Widerspruch einlegen kann? Kann eine Patientin die kryptischen Abkürzungen im Arztbericht nicht deuten? Will jemand seine Patientenverfügung verfassen und sucht hierbei Beratung?? Oder fühlt sich ein Klinik-Patient nicht gut versorgt, gibt es Probleme in der Kommunikation? Oder es möchte jemand vor einer Operation wissen, wie man eine zweite Meinung einholen kann?

„Wichtig ist,“ sagt Hufnagel, „dass wir erst einmal zuhören. Dann versuchen wir zu informieren, zu vermitteln und klären über Rechte und Pflichten auf.“ Alle Tübinger Kliniken legen Wert auf Qualität, auch im Umgang mit den Patienten. „Normalerweise stoßen wir im Krankenhaus auf offene Ohren. Dort wollen sie ja ihre Abläufe verbessern.“ Ulrich Hufnagel: „Die Patienten sollen sich trauen nachzufragen, sollen rückmelden, wenn etwas nicht rund läuft. Und die Kliniken, sowohl die Unikliniken wie auch die berufsgenossenschaftliche Klinik reagieren meistens zeitnah.“

Die unabhängige Patientenberatung geht auf eine Diskussion über die Leitlinien für eine nachhaltige Stadt von 2003 zurück. Damals machten sich Stadtverwaltung und Bürgerschaft auch Gedanken über das Gesundheitswesen: „Bürger*innen haben …die Möglichkeit, eine gesunde Lebenswelt mitzugestalten…“ Tübingen will, so das Dokument, „der Bevölkerung den Zugang zum professionellen Gesundheitssystem erleichtern und Patientenautonomie stärken“. Erreichen kann man die Berater der Patientenberatung am Europaplatz 3 montags von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 10 bis 13 Uhr.

Seit 2009 haben sich Unabhängige Patientenberatung, Volkshochschule, Begegnungsstätte Hirsch, VdK, Stadtseniorenrat und Sozialforum im Arbeitskreis PatientenForum zusammengeschlossen. Dieses Forum setzt sich für die Information und Beteiligung der Bürger, der potentiellen Patienten, am Gesundheitssystems und für die gesundheitliche Chancengleichheit ein. Diese Ziele hat die Welt-Gesundheitsorganisation schon 1986 in der Ottawa-Charta auch für die kommunale Gesundheitspolitik formuliert. Nach der Corona-Epidemie möchte der „Arbeitskreis Gesunde und soziale Stadt“ analysieren, wie mit einer künftigen ähnlichen Krise noch besser umzugehen sei.

Ulrich Hufnagel kennt den Krankenhaus-Betrieb von der Pike auf. Vor einem kulturwissenschaftlichen Studium lernte er drei Jahre Krankenpflege und leitete bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren zuletzt 15 Jahre lang das Hospiz Veronika in Eningen. „Wenn der Tod konkret wird, kommen oft die Sinnfragen.“ Und in religiöse Themen, Philosophie und Weltanschauungslehren hat sich Hufnagel während seines Studiums vertieft. Seine Magisterarbeit beschreibt, wie der bis 1945 in Tübingen lehrende Indologe Jakob Wilhelm Hauer die indische Philosophie für eine neue arische, „arteigene“ Weltanschaung und Religion zu vereinnahmen suchte.

Ulrich Hufnagel wirkt wie einer, der auch im Ruhestand berufen tätig bleibt. Das Brückenhaus kann davon nur profitieren.

Aber Mütter haben besondere Kräfte und eine fast unendliche Geduld. Deshalb führen wir das Gespräch zwischen Nebelschwaden und Matschpfützen, unterbrochen von Versteckspielen hinter alten Eschen und Picknickpäuschen auf der Bank am Hirschkäfer-Rondell. Zwischendurch muss der Ball gekickt werden. Und aufgepasst, dass er nicht in den Neckar kullert!

Mirjam Stutzbach wohnt direkt am „Spieli“ vor dem Werkhof und weiß das zu schätzen. Einfach rausgehen und einen Sandkasten finden. Das ist ein Wert an sich.

Auf dem Spielplatz tummeln sich seit einem Jahr auch syrische und irakische Familien. Einige Kinder kennt Tochter Stutzbach aus dem Kindergarten. Die Eltern grüßen sich freundlich. Die Frei-Zeiten unterscheiden sich ein bisschen: Während arabische Kinder manchmal alleine vor dem Haus spielen oder mit der ganzen Familie erst abends auf den Spielplatz ziehen, gehen die deutschen Mütter zur Abendbrot-Zeit gegen 18 Uhr nach Hause.

Das Get together könnte noch intensiver werden. Dabei hat die gelernte Industrie-Designerin Stutzbach bereits konstruktive Ideen ins Brückenhaus gebracht, um eine nachbarliche Dynamik unter Frauen in Gang zu bringen. Weil sie seit Jahren bei Hugo Boss als Modellmacherin gearbeitet hat, konnte sie sich im neu gegründeten „Nähcafé“ am Werkhof einbringen. Auch im Babytreff war sie engagiert. Doch nun machte Corona überall einen Strich durch die Rechnung.

Welch ein Potenzial liegt da brach: Im Online-Geschäft kennt sich Mirjam aus, arbeitet derzeit im Content-Management von Boss, sie kann Schnittmuster entwerfen. Ihr eigenes Label „mirimar“ bietet feine Strickwaren an. Was könnten wir Nachbarinnen rund um den Park alles von ihr lernen!

Eigentlich liegt Mirjam ihre augenblickliche Wohnung ein bisschen zu hoch und vor allem zu weit weg vom Meer: Ihr Logo ist der Schiffskompass, und sie würde gern an der See leben, frei atmen, Weite vor sich haben. Dass ihr Mann von der Atlantik-Küste aus Mar del Plata kommt, ist zwar reizvoll. Aber für sie auch keine dauerhafte Option. Dort würde einem doch „zu viel Flexibilität abverlangt“, meint sie lächelnd. Also doch glücklich in Tübingen? Ja durchaus. Wenn doch endlich Corona vorbei wäre, und wenn doch endlich das Brückenhaus seiner Bestimmung leben könnte! Ja dann irgendwann… let's hope and set sails!